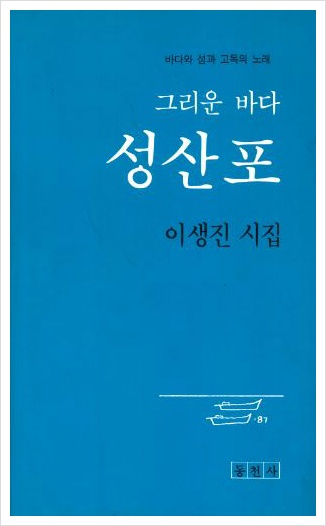

이생진 시집 『그리운 바다 성산포』

동천사 1994

Ⅰ

이생진 시인의 홈페이지 이름입니다.

거기에 가보면 언제라도 이 시인을 만날 수 있습니다.

저 세상에 가서도

바다에 가자

바다가 없으면

이 세상에 다시 오자

― 「저 세상」

Ⅱ

토요일 오후 3시 30분. 영풍문고가 있던 자리의 분수대 앞에서 모이자는 연락을 받았습니다. 일찌감치 나섰더니 '이런……' 강남고속버스터미널역에 도착했을 때는 아직 2시 30분밖에 되지 않았습니다.

'어떻게 하나… 어디 찻집에라도 들어가 시간을 보내야 할까?'

사람들의 분주한 모습을 보니까 자신이 이방인처럼 느껴졌습니다.

그때 헌책방이 눈에 띄었습니다.

'옳지! 저기 숨으면 되겠구나.'

Ⅲ

입구에서 안쪽까지 샅샅이 훑어가기로 했습니다.

― 한 권에 1,000원

― 한 권에 2,000원

― 50% DC

― 3권에 10,000원

코너별로 값이 매겨져 있었습니다.

오래 전에 읽었지만 한번 더 읽어도 좋을, 두께도 얇은 소설 한 권을 발견했습니다. 그 책을 사게 되면 다시 찾기 쉽도록 표시를 해두고 또 살폈습니다.

그렇게 많은 책, 그렇게 다양한 책들이 '헌책' 신세가 되어 꽂혀 있거나 쌓여 있는 것을 보니까 내가 만든 책들 중에 아직 세상에 남은 것이 있다면 어디서 어떻게 지내고 있을지 궁금해졌습니다. 누군가의 곁에서 오랫동안 남아 있을 수 있다는 것은 분명 영광일 것입니다.

안쪽에는 실용서, 참고서, 수험서, 아동문고 따위로 더 볼 것이 없겠구나 싶어서 방금 표시를 해둔 그 소설을 '최종 선정'으로 결정하기로 하고 돌아서려다가 파란색 등표지의 『그리운 바다 성산포』를 발견했습니다.

'최종 선정'은 변경되었습니다.

3권에 10,000원인 곳에 꽂혀 있었으므로 이 시집 한 권만 사겠다고 하면 "3,333원을 내라고 하겠지." 생각하며 판권 페이지를 펴봤더니 20년 전인 1994년에 매긴 책값이 3,000원으로 되어 있었습니다.

계산대를 바라봤더니 마음씨를 짐작하기가 '애매한' 40대 초반 정도의 여성 사장님은 조금 전까지는 책을 이리저리로 나르더니 지금은 좀 피곤한 표정으로 컴퓨터를 들여다보고 앉아 있었습니다.

'20년 전에 매겨진 정가이니 더 받으려고 하겠지?'

'그리 복잡하게 계산하지 마시고 3,000원만 받으시라'는 말을 꺼낼 준비를 하고 다가갔습니다.

Ⅳ

"어디서 갖고 오셨어요?"

"저기요. 세 권에 만 원이라는…"

그리고 덧붙였습니다. "정가는 삼천 원이라고 되어 있고요."

5,000원짜리를 내밀며 얼른 또 덧붙였습니다. "정가가 그렇게 되어 있으니까 정가대로 받으시지요."

"천 원짜리 한 장만 주세요."

"?……"

의아했고, 말문이 막혔습니다. 얼굴이 '아름다운' 그 사장님은 주머니에 들어 있는 돈을 모두 꺼내 들고 있는 내 손을 바라보며 덧붙였습니다. "천 원짜리 거기 있네요."

뭔가 석연치 않아서 잠깐 "아, 이건 세 권에 만 원이라고 된 곳에 있었다니까요?" 할까 하다가 굳이 그럴 필요가 없을 것 같아서 그만두었습니다.

Ⅴ

그러니까 나는 이 시집을 1,000원에 산 것입니다.

그리고 이건 아무래도 잘못된 일 같았습니다. 좋든 아니든, 책도 이젠 흔히 스마트폰 같은 것으로 보는 사이버 세상으로 진입했다고는 하지만, 언젠가 사람들은 『그리운 바다 성산포』를 헌책이라고 1,000원에 팔고 사는 이런 현상에 대해 개탄하고, 후회하거나 반성하고, 정신을 차려서 되돌리자고, 사이버 세상에서 살아가더라도 종이책을, 아니 『그리운 바다 성산포』의 값을 제대로 주고받자는 결의를 하게 되지 않을까, 막연하게 그런 생각도 했습니다.

그렇지 않습니까?

저 시집 『그리운 바다 성산포』가 천 원이라니!

시인이 알면 어떻게 되겠습니까?

그건 둘째 치고, 이 시집에는 머리말과 81편의 시와 후기, 시인이 그린 그림들이 들어 있는데, 그렇다면 그 시 한 편, 그림 한 점의 값이 그래, 겨우 10원 정도라는 말입니까?

이게 지금……

뭐라고 해야 좋을지……

시인은 후기를 이렇게 끝맺고 있습니다. 이 사실이라도 잊지 말아야 할 것 같았습니다.

(……)

이제 나는 한없이 기쁘다. 근 30년 가까이 바다와 섬으로 돌아다니며 얻은 시를 한 권의 시집으로 낼 수 있어 기쁘다. 이 시집을 가지고 또 성산포로 가야겠다. 일출봉 바위 꼭대기에 앉아 파도소리와 함께 목이 터져라고 이 시를 읽어야겠다

시여 시여 잘 살아라

나보다 곱게 잘 살아라

1978. 성산포에서

술에 취한 바다

성산포에서는

남자가 여자보다

여자가 남자보다

바다에 더 가깝다

나는 내 말만 하고

바다는 제 말만 하며

술은 내가 마시는데

취하긴 바다가 취하고

성산포에서는

바다가 술에

더 약하다