목을 움츠리고 몸통을 크게 부풀린 항아리와 가장자리를 부드럽게 젖혀낸 그릇, 느긋한 자세로 때를 기다리는 듯한 연적 등, 그 절제가 가다듬어진 단순한 형태는 물론이고, 형용하기 어려운 유백색의 촉감은 도저히 인간이 만든 것이라고는 생각하기 어렵다. 그래서 일전에 야나기 무네요시(柳宗悅)는 백자를 보고 인간이 아닌 다른 어떤 자재自在로운 존재가 만들어서 하사한 것 같다고 말했다.

화가 이우환 선생의「조선의 백자에 대하여」(《현대문학》 2021년 1월호 234~238)를 읽다가 또 그 술병을 떠올렸다.

평생에 "백자" 하면 나는 그 투박한 술병을 떠올리곤 한다. 그걸 챙겨두지 못한 자신이 원망스럽기도 했다. 그렇지만 잘해야 초등학생 저학년이었거나 아직 학교에 들어가지도 않았을 아이가 뭘 보관하고 말고 했겠는가.

그럼 그게 뭐 그리 소중한 것이었냐고?

이우환의 에세이에는 이런 문장도 있다.

이곳에서 취급되고 완상되는 것은 대체로 순도가 높은 완성품이나 뛰어난 도공의 작품인 경우는 드물다. 대부분의 것들은 이가 빠지거나 촌티가 나고, 유치하고 처량해 보이는 것들이다. 당당한 백자를 들여올 때도 있지만, 취향으로서는 역시 불완전한 것을 반긴다. 고명한 문학자나 유명한 다인, 대단한 재계인들이 수집한 '이조 물'조차, 아주 드물게 절품絶品이 포함되어 있다고는 하나 상당 부분이 이 선상에 있는 것임은 부정할 수 없다.

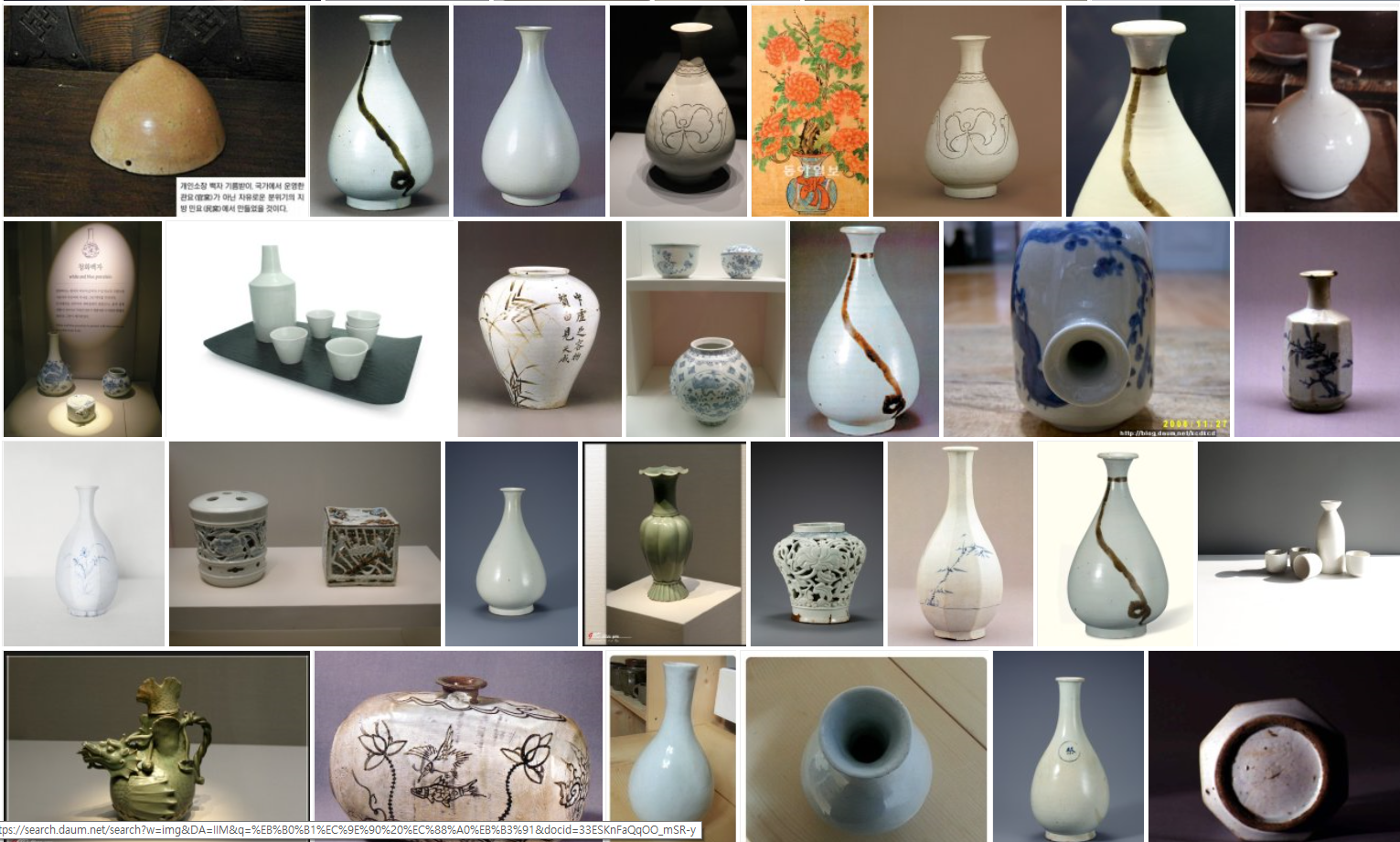

그때 그 술병의 모습은 이 사진에서는 찾을 수 없다.

투박하고 무늬도 없는 초라한 것이었지만 모양만은 안정적이었다.

아마도 용도도 뛰어나거나 실용적이지 않은 모양이었다.

집 안 여기저기 옮겨다니다가 어느 날 자취를 감추었다.

내 등쌀에 엿장수가 차지한 것일까.

허울 좋은 돈 주머니를 보여주던 약싹 바른 놈팡이도 다녀가던 시절이었다.

아니면 골동품에 일찍 눈이 뜨인 누군가가 육칠십 년 후 '진품명품'에 출연하려고 '잘' 보관해 두었는지도 모르겠다.

어디서 잘 지내고는 있겠지. 그저 그렇게 생각하는 게 마음 편한 일이다.

나에게는 책 몇 권이 있을 뿐인데 이것들은 오십 년 정도 지나면 하나둘씩 다 바스러져버린다.

이미 그렇게 되어 버려서 내다 버린 것도 있고 곧 내다버려야 할 것도 여러 권이다.

내가 내 눈으로 보듬어주는 이 시기가 지나면 처량한 신세가 될 것들이다.

'내가 만난 세상' 카테고리의 다른 글

| "엄마, 내가 얼른 가서 안아줄게요" (0) | 2021.01.30 |

|---|---|

| "귀가 가장 늦게 닫혀요" (2) (0) | 2021.01.26 |

| "내 남편이 술에 취해서 꽃을 사왔어요!" (0) | 2021.01.22 |

| 하루 또 하루, 내일에 대한 기대 (0) | 2021.01.15 |

| 지금 어디로 가고 있을까? (0) | 2021.01.13 |