「무엇을 그린 그림입니까?」

내가 물었다.

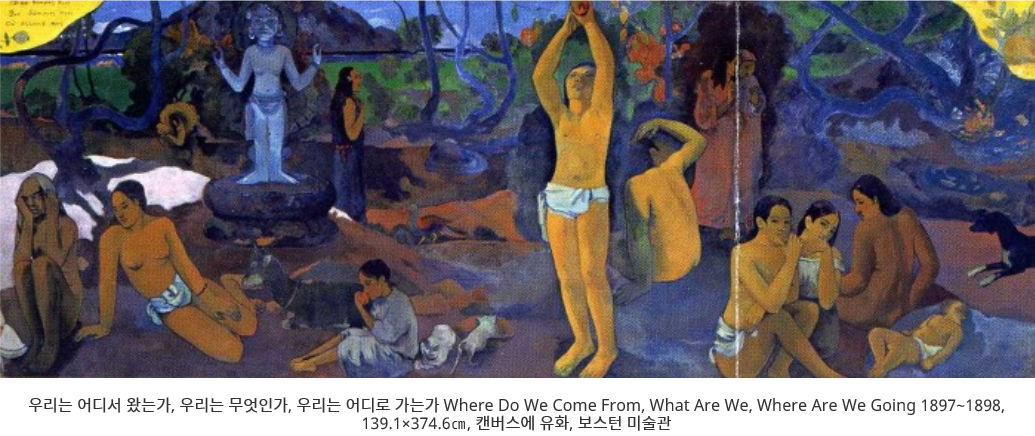

「글쎄요. 아무튼 기이하고 환상적이었어요. 이 세상이 처음 생겼을 때의 상상도랄까. 아담과 이브가 있는 에덴 동산 같은 거였어요. 뭐랄까, 인간의 형상, 그러니까 남녀 형상의 아름다움에 대한 찬미이기도 하고, 숭엄하고 초연하고 아름답고 잔인한 자연에 대한 예찬이기도 했어요. 그걸 보면 공간의 무한성과 시간의 영원성이 섬뜩하게 느껴졌습니다. 그 사람이 그린 나무들은 매일 주변에서 보는 야자수며 반얀이며 홍염화며 아보카도 나무열매 같은 것들이었는데, 그 때문에 그 그림을 보고 난 뒤로는 나무들이 영 달리 보이더군요. 마치 거기에 잡힐 듯 잡힐 듯하면서도 영원히 잡히지 않는, 무슨 영혼이나 신비가 숨어 있는 것처럼요. 색채깔들은 눈에 익은 색채들이었습니다. 하지만 달랐죠. 저마다 어떤 고유의 의미를 가지고 있었어요. 또 벌거벗은 남녀 군상은 어떻고요. 그 사람들은 지상의 사람이고, 이 땅의 흙으로 빚어진 사람이었습니다. 그런데 그러면서도 한편으로는 어딘지 거룩한 데가 있었어요. 벌거벗은 원시의 본능 상태에 있는 그런 인간의 모습을 보니 두려움이 느껴졌습니다. 거기에 우리 자신의 모습이 있었으니까요.」

닥터 쿠트라는 어꺠를 으쓱하면서 빙긋 웃었다.

「내가 우스워 보일 겁니다. 나는 유물론자예요. 그리고 이렇게 엄청나게 뚱뚱한 사람입니다. 폴스타프처럼 말예요. 서정적인 건 내게 어울리지 않아요. 그래 봐야 나만 우스꽝스러워지는 게 아니겠습니까. 하지만 그처럼 깊은 감명을 준 그림은 지금까지 본 적이 없어요. 정말입니다. 로마의 시스틴 성당을 구경했을 때와 똑같은 느낌을 받았어요. 거기에서도 그 천장화를 그린 화가의 위대성에 경외감을 느꼈죠. 천재의 작품이었어요. 어마어마하고 압도적이었습니다. 나 자신은 좀스럽고 하찮게 느껴지구요. 하지만 미켈란젤로를 볼 때는 누구나 위대한 그림을 본다는 마음의 준비가 되어 있는 것 아니겠습니까. 그런데 문명과는 아득히 떨어진 타라바오 산골짜기의 원주민 오두막에 그려진 이 그림들을 보면서, 나는 그것이 주는 엄청난 경이를 대면할 준비가 전혀 없었어요. 또 미켈란젤로는 정상적이고 건강한 사람이기나 했죠. 그의 걸작에는 숭엄함이 갖는 평온함이 있다고 할까요. 하지만 이 그림은 아름답긴 하면서도 어딘지 마음을 어지럽히는 게 있었습니다. 그게 무엇이었는지는 모르겠어요. 그 그림을 보니 마음이 불안했습니다. 이런 느낌 있잖습니까. 내가 앉아 있는 바로 옆방이 빈 방인 줄 알면서도 왠지 그 방에 누가 있을 것 같은 무서운 생각이 드는, 그런 느낌 말입니다. 그러면 흔히 우리는 자기 자신을 탓하죠. 신경이 좀 예민해졌나 봐, 하고. 하지만, 그래도 말예요. 조금 있으면 또다시 엄습해오는 그 공포감을 막을 수가 없습니다. 보이지 않는 어떤 공포의 손아귀에 붙들려 꼼짝 못 하는 거죠. 나도 그랬어요. 솔직히 말해서, 그 이상항 걸작이 죄다 불타버렸다는 소리를 듣고도 서운하지마는 않았습니다.」(296~297)

서머싯 몸이 《달과 6펜스》에서 묘사한 그림은 고갱의 이 그림이 아닐까요?

아니라 해도 혹 이 그림을 보고 저렇게 묘사하지 않았을까요?

책을 읽으며 이 그림이 생각났습니다.

저렇게 묘사한 그림이 따로 있는지는 모르겠습니다. 나로서는 본 적이 없는 그림 혹은 지나치고 만 그림.........

'책 보기의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 플루타르코스 《수다에 관하여》 (0) | 2020.12.23 |

|---|---|

| 아모스 오즈 《여자를 안다는 것》 (0) | 2020.12.17 |

| 서머싯 몸이 설명한 과일 그림 (0) | 2020.12.07 |

| 서머싯 몸 《달과 6펜스》 (0) | 2020.11.30 |

| 리처드 칼슨《우리는 사소한 것에 목숨을 건다》 (0) | 2020.11.18 |