지난 23일, 카페 "오늘의 동시문학"에서 '텅 빈'(소엽)이란 에세이를 보았다.

곱게 비질을 해 둔 절 마당으로 법당에 들어가 부처님께 인사드리고, 그 고운 마당을 다시 걸어 나오며 마음을 비우는 데는 빗자루도 필요 없다는 걸 생각했다는, 짧고도 아름다운 글이었다.

문득 일본의 어느 사찰에서 곱게 빗질을 한 흔적이 있는 마당을 보았던 일이 생각나더라는 댓글을 썼는데 그 끝에 조선의 문인 이양연의 시 '야설(野雪)'을 언급했더니 카페지기 설목(雪木)이 보고, 이미 알고 있는 시인 걸 확인하려고 그랬겠지만, 그 시를 보고 싶다고 했다.

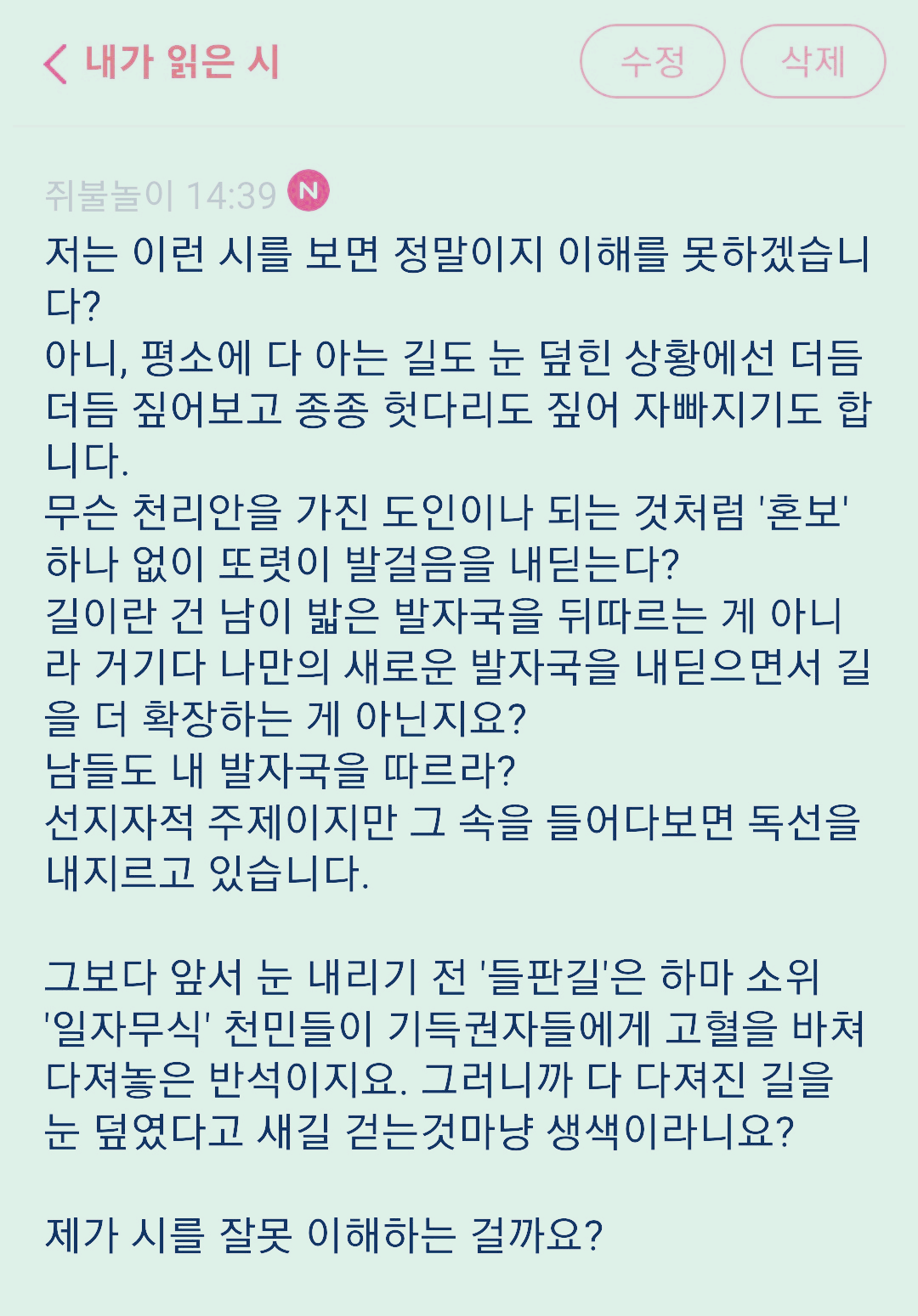

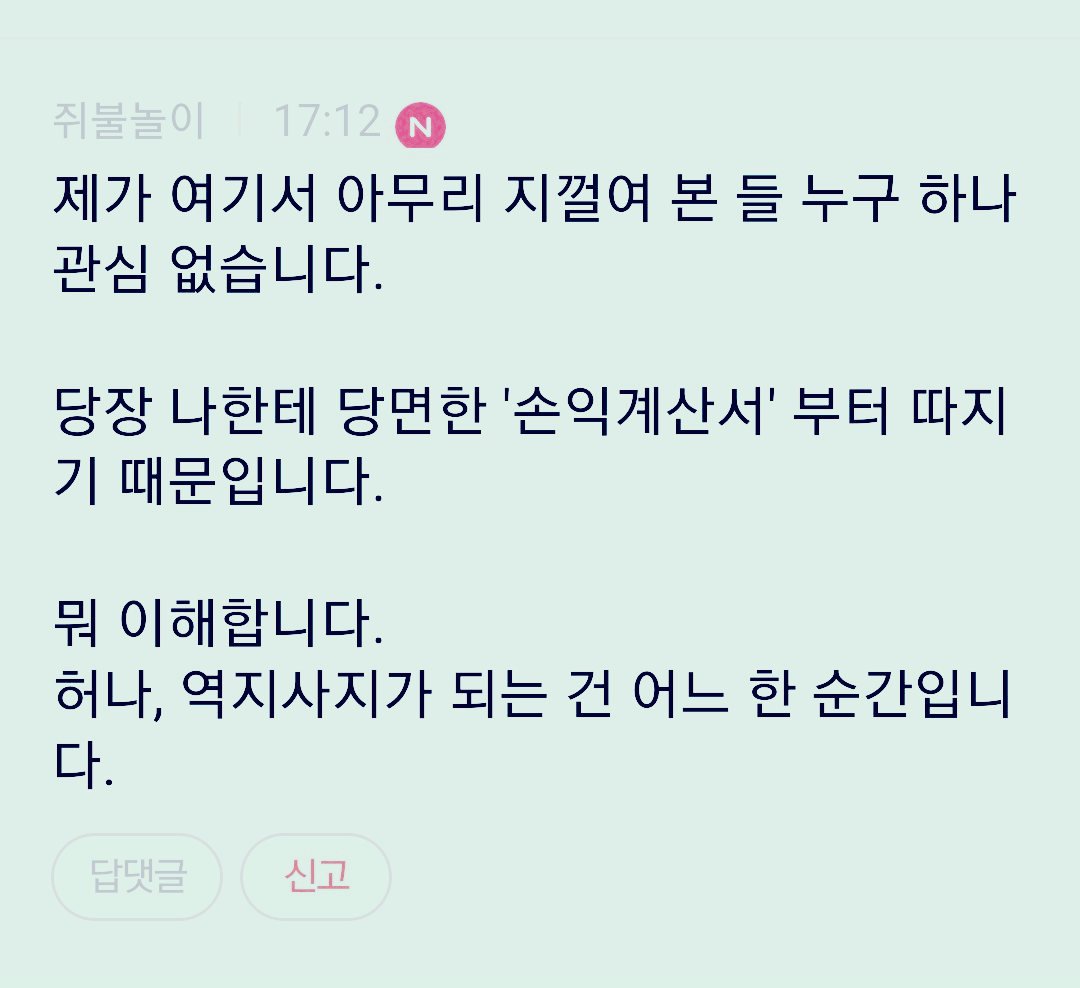

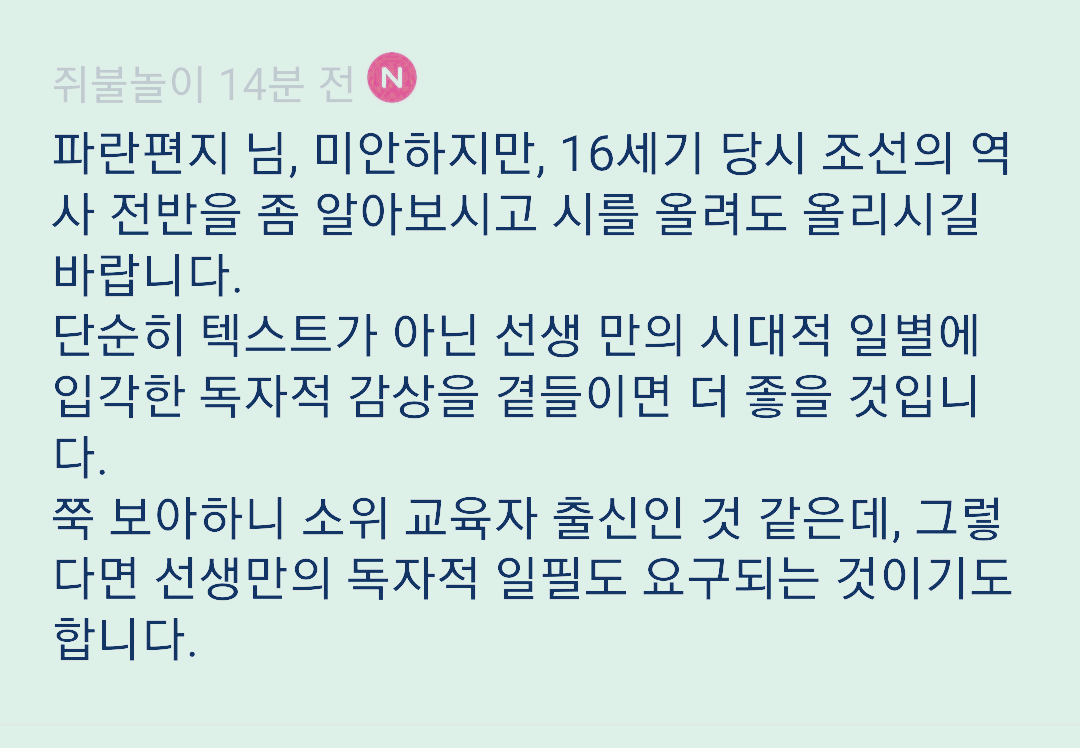

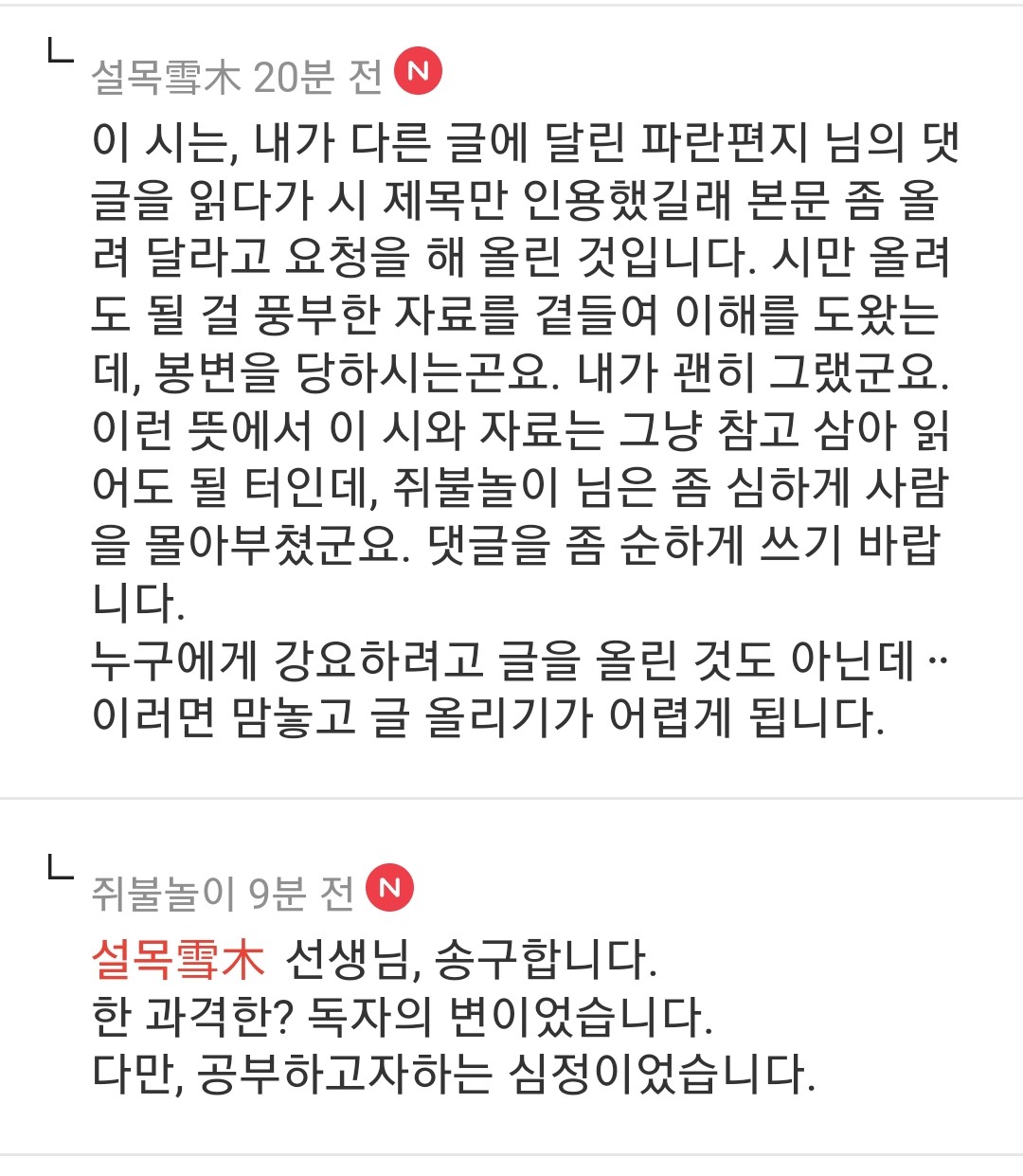

'쥐불놀이'라는 사람은, 카페 주인 설목이 견제할 때까지 저렇게 세 번에 걸쳐 나에게 '도전'을 해왔는데 나는 어처구니가 없었고, 두 번째 세 번째는 더욱 그래서 답을 할 수가 없었다.

그는 아마도 동시를 쓰는 작가인 것 같고, 그 카페를 자주 방문해서 하고 싶은 말을 하고는 설목이 한 마디 하면 곧 그 글을 지워버리는 걸 본 적이 있었다.

그가 저렇게 세 번이나 나를 향한 글을 쓰는 동안 나는 이런 생각을 하고 있었다.

#

음악을 들으며 하는 생각이나 느낌은 어떤 경우에도 동일할 수 없다. 동일한 생각이나 느낌을 가지라고 하는 건 있을 수가 없는 일이다.

가령 그림을 보는 경우에도 그렇다.

그럼 시는?

말할 것도 없다.

학생들에게 시를 보여주고 네 가지 혹은 다섯 가지 답지 중에서 한 가지를 고르라는 시험문제를 출제하던 시절이 있었다. 그건 교육도 훈련도 아무것도 아니고 '폭력'이었다.

쥐불놀이라는 사람이 정말 동시를 쓰는 작가인지 의심스럽고 작가이건 아니건 그에게 어떤 답을 해야 할지 암담한 느낌이다.

#

내 관점으로는 그가 무례하다.

#

그렇게 해놓고 설목이 뭐라고 하자 단 11분 만에 위의 세 번에 걸친 글을 지워버리고 아래와 같이 송구하다는 글을 올렸다. 자신이 "역지사지가 되는 건 한순간"이라고 하더니... 내게는 왜 한마디 말이 없을까. 나는 결국 이 정도가 된 것이다.

오늘 아침에 카페에 가보았더니 설목과 주고받은 이 글들도 사라지고 없었다.

#

나는 주제넘기도 해서 덥석덥석 글을 본 소감을 적는 경향이 있었다.

무례한 일이었겠지.

"오늘의 동시문학" 카페는 카페지기가 친구여서 그렇지 동시작가가 아닌 사람은 나 말고는 눈에 띄지도 않는다. 어쩌면 건방진 사람으로 보였을지도 모른다. 또 내가 카페지기 설목의 친구라는 걸 아는 동시작가들(특히 그의 제자들)은 설목의 눈치를 보느라고 내게 순조롭게 대했을 가능성이 크다.

이 나이에 그런 걸 반성해야 한다는 건 내가 그동안 경솔했던 것이니 누구를 원망하겠는가.

가장 서글픈 것은 내게는 이런 사람과 잘잘못 혹은 옳고그름, 무엇이 문학인지 등등을 이야기할 시간적 여유 같은 게 없다는 사실이다. 얼마 남지 않았을 시간을 그렇게 소비하고 싶지 않은 것이다.

'내가 만난 세상' 카테고리의 다른 글

| 2023년 12월 30일, 토요일, 눈 (22) | 2023.12.30 |

|---|---|

| '헤아릴 수 없는 천국' (0) | 2023.12.28 |

| 새의 뼈 (10) | 2023.12.25 |

| 거기도 눈이 왔습니까? (0) | 2023.12.24 |

| 강추위 (14) | 2023.12.22 |