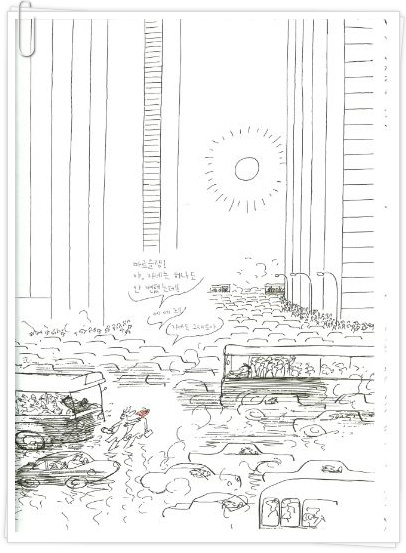

장 자끄 상뻬 글·그림

『얼굴 빨개지는 아이』

김호영 옮김, 열린책들 별천지 2009

초등학교 졸업 때였습니다. 중학교에 가려면 호적초본인가 뭔가를 떼어와야 한다고 했습니다.

면사무소는 6년간 오르내린 학교 앞 도로변에서 빤히 보이는 곳이었습니다.

'죽기 아니면 살기'로 그곳에 들어갔는데, 그걸 떼는 건 예상외로 아무 일도 아니었습니다. 그런데도 그 건물 계단을 내려오며 주루룩 눈물을 흘렸고, 그러다가 자칫하면 굴러떨어질 뻔했습니다.

그런 아이였던 내가, 이렇게 뻔뻔해졌습니다. 웬만해선 눈도 깜짝하지 않게 되었습니다.

문제는 아직 멀었다는 것입니다. 저들과 상대하고 저들을 누르려면 아직 멀었다는 것입니다.

나는 왜 이런지, 겉으론 이렇게도 뻔뻔하고, 이렇게 뻔뻔한 척밖에 못하는 것인지, 아이들이나 볼 것 같은 이 책에 답이 있을 것 같아서 몰래 읽어봤습니다.

다 옮길 수는 없고 몇 장면만 스캔했는데 잘 보이지 않아서 문장만 따로 옮겨 놓았습니다.

"그 마르슬랭 까이유라는 애,

아주 착한 것 같아. 가끔씩 아주 멋진 색깔의 얼굴로 돌아오기도 하고,

아츄!"

"어, 재채기하는 소리가 들려.

분명히 르네 라토일 거야.

한밤중에 이렇게 친구의 목소리를 듣다니, 너무 좋아…"(45)

"마르슬랭! 아, 자네는 하나도 안 변했는데! 에에취!"

"자네도 그대로야"(101)

내가 여러분을 우울하게 만들 생각이었다면, 이제부터 여러분에게 이 두 친구가 자신들의 일에 떠밀려 다시는 만나지 못했다는 이야기를 들려주려 했을 것이다. 사실, 삶이란 대개는 그런 식으로 지나가는 법이기 때문이다. 사람들은 우연히 한 친구를 만나고, 매우 기뻐하며, 몇 가지 계획들을 세운다. 그러고는, 다시 만나지 못한다. 왜냐하면 시간이 없기 때문이고, 일이 너무 많기 때문이며, 서로 너무 멀리 떨어져 살기 때문이다. 혹은 다른 수많은 이유들로. 그러나 마르슬랭과 르네는 다시 만났다.(110)

끝입니다. 111쪽부터 123쪽까지에는 여전히 자주 얼굴이 붉어지는 마르슬랭과 재채기를 해대는 르네가 아주 자주 만났다는 것, 마르슬랭은 어디든 도착하면, 곧바로 르네가 있는지를 물어보았고, 마찬가지로 르네 라토도 항상 마르슬랭 까이유를 찾았다는 것, 그들은 토요일과 일요일이 되면, 영원히 성공할 것 같지 않을(하지만 해롭지도 않을) 사냥을 나갔다는 것, 또 여전히 짓궂은 장난도 했다는 것, 하지만 그들은 여전히 아무것도 하지 않고, 아무 얘기도 하지 않고 있을 수 있었다는 것, 왜냐하면 그들은 함께 있으면서 결코 지루해하지 않았기 때문이라는 후일담을 이야기해 놓았습니다.

'나는 왜 이렇게 뻔뻔해졌는가?' '아니, 나는 정말로 뻔뻔해진 것인가?' '나는 어떻게 살아가야 하는가?' 책은 다 봤지만, 이 의문을 해결할 수 있는 답이 나타나 있는데도 모르고 지나왔는지, 그런 답은 아예 없는 것인지, 어쨌든 그 답을 발견하지는 못했습니다. 책은 다 봤지만, 이 책을 다 이해하려면 나는 아직 좀 더 노력해야 하는 것인지도 모르겠습니다. 말하자면, 이 책의 수준은 나에게는 별로 어울리지 않는, 그러니까 아주 무거운 철학적 주제를 다루고 있는 것인지도 모르겠습니다.

이런 생각을 합니다. 뭔가 하면, 내가 지금 다시 그 면사무소에 가서 호적초본 같은 걸 떼게 되면 그 계단을 내려오며 또 한 번 주루룩, 까닭없는 눈물을 흘릴 것 같고, 그러다가 그 계단 아래로 굴러떨어질 뻔할 것 같다는 생각.

'책 보기의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 알렉산드르 강Aleksandr Kang의 '강제이주' (0) | 2014.10.23 |

|---|---|

| 이우환 『시간의 여울』 (0) | 2014.10.13 |

| J.D. 샐린저 『호밀밭의 파수꾼』 (0) | 2014.09.17 |

| 히로나카 헤이스케(廣中平祐) 『학문의 즐거움』 (0) | 2014.09.10 |

| 가와바타 야스나리 『설국』 (0) | 2014.09.01 |