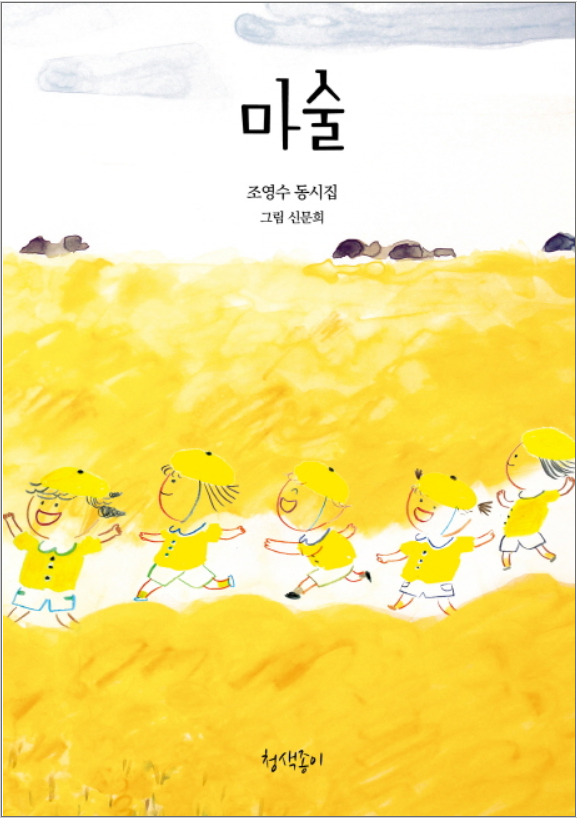

조영수 동시집 《마술》

그림 신문희, 청색종이 2018

책 중에서도 동시집을 읽는 저녁이 제일 좋았습니다.

그 시간이 선물 같았습니다.

그런 경험이 있으면 누구나 그렇다고, 선물 같다고 할 것 같았습니다.

세상이 복잡하지 않습니까? 이런 세상에 동시집을 읽고 있으면 그 시간 아이들 세상으로 돌아갈 수 있기 때문입니다.

나는 그걸 어렴풋이 느끼고 있었는데 이번에 조영수 동시집 《마술》을 읽으며 분명히 깨달았습니다.

즐겁다

재미있다

밝다

맑다

가볍다

우울하지 않다

세상은 괜찮다

.....................

이런 것들이 이 동시집을 읽는 동안의 느낌이었습니다.

아, 시라고 해서 굳이 무슨 운율 같은 걸 넣으려고 애쓰지 않은 것 같기도 했습니다. 그래서? 그래서, 억지가 보이지 않아서 마음이 더욱더 편하더라는 뜻입니다.

또 있습니다. 축약(글자 그대로 축소하고 생략하기)의 흔적이 겉으로 드러나지 않아서 쉽고 편안했습니다.

가령, 즐겁더라고 했지 않습니까? 어떻게?

저수지 모자

저수지 가운데로

내 모자가 날아갔다

저수지가

모자를 썼다

저수지는 모자가 맘에 드는지

잔물결을 일으키고

모자는 저수지가 맘에 드는지

빙그르르 돈다

그래, 선물이다!

그 모자 너 가져

나는 늘 소설(동화)을 읽고 싶어합니다. 뭐 하려고? 재미있습니다.

여기 동시집 "마술"의 시들이 그렇습니다. 스토리텔링 마술을 부렸는가 싶었습니다. 짤막짤막하게 얘기해놓고 재미있는 얘기를 더 생각하게 합니다.

키워 보면

토마토가 칭얼댔습니다

나는

포도처럼 귀엽지도 않아요

수박처럼 크지도 않아요

농부가 토닥였습니다

너는

겉과 속이 같단다

이 시는 어떻습니까? 이런 게 이야기 아닙니까?

꽃씨 설계도

꽃나무가

꽃씨의 설계도를 그립니다

향기방 다섯 개

꽃가루방 두 개

물감방 세 개

웃음방 일곱 개를 들이고

창문도 내었습니다

아, 깜빡했네

꽃씨도 울고 싶을 때가 있을 거야

눈물샘도 한 개 그려 넣었습니다

봄이면

꽃씨가 어디까지 만들어졌나

보고 싶어

벌 나비가 꽃을 들락날락할 겁니다

마술

돼지저금통이

마술을 부렸다

아프리카에 가서

염소 한 마리가 되었다

배고픈

아이에게 젖 나눠주는

젖엄마가 되었다

이것도 아주 절실한 이야기여서 '유니세프'나 '세이브더칠드런' 같은 국제기구에서 알게 되면 좋아할 시지만 시집 제목조차 "마술"이어서 그것도 좋습니다. 다른 제목을 달았으면 어떻게 됐겠나, 주제넘게 내가 괜히 아찔해했습니다.

'놀랍다'

이 감상문 처음에 이 단어를 빠뜨렸습니다.

살구나무 꽃다발

자연이가

활짝 꽃 피운

살구나무를 안고 내게 말했습니다

― 생일 축하해

나는 얼른

살구나무를 받아 안았습니다

― 고마워

살구나무가 둥실

꽃다발로 떠올랐습니다

동시인은 아이들을 염두에 두고 살아가니까 본래 통이 큰 건지, 내가 본래 통이 좁은 건지 알 수는 없지만 나는 이 시를 보고 '헛살았구나' 싶었습니다. 눈만 뜨면 꽃을 보는 동네에 살면서도 단 한 번도 저 꽃나무들을 누구에게 주어본 적이 없습니다. 아아~ 참...

숨바꼭질

노란 옷에

노란 모자를 쓴 아이들

노란 버스에서 내려

노란 나비를 따라

노란 유채꽃밭으로 들어갔다

노란 옷이 사라지고

노란 모자가 사라지고

아이들이 사라졌다

바람도 불지 않는데

노란 나비를 따라

노란 유채꽃이 달려간다

아, 이런! 이 시를 보니까 저 위에서 '현란하다'는 말도 잊었습니다.

하기야 내가 다 열거한다고 해서 그리 좋을 것도 없습니다.

어쨌든 이 동시집 속의 세상이 실제로 이 세상이면 좋겠습니다.

나도 저 나비를 따라갈 수 있을 것입니다. 나는 늙었으므로 어쩌면 그렇게 노란 나비를 따라 유채꽃밭 속으로 달려가면 영영 돌아오지 못할 수도 있겠지만 그래도 괜찮을 것 같고 차라리 좋을 것 같았습니다.

웃음 끈

아침이 벙긋 웃으니

우리 집

채송화가 방긋 웃는다

아침과 채송화 사이에

이어진 은빛 웃음 끈

나에게 이어지고

밝아진 내 웃음 끈

학교로 이어져

옆 짝꿍이 활짝 웃는다

세상에는 가슴 아픈 일이 없진 않습니다.

눈물을 흘리고 일어서서 다시 살아갈 뿐입니다.

마중

동생이

하늘나라로 갔습니다

하느님이

초승달 침대와 별사탕을

준비해 들고 마중 나오셨습니다

그래도

나는 눈물이 났습니다

온갖 사람이 함께 살아가는 세상이 그림 같습니다.

'그림 같다'

이런 세상을 위해 시인이, 시인들이 건강하고 마음 편하기를 바랍니다.

그래야 자꾸 시를 쓰지 않겠습니까?

이미 좋은 시가 많이 나와 있다고 쓰지 않으면 다 옛날 얘기가 되고 말 것입니다.

사람들이 "옛날엔 세상 좋았지. 지금은 엉망이야" 하면 불행한 일이 아니겠습니까?

나비의 친구

눈이 보이지 않는 사람은

하얀 지팡이가 더듬이다

꽃향기를 더듬더듬

나무 그늘을 더듬더듬

새들의 지저귐도 더듬더듬

하얀 더듬이를 앞세우고

남산을 오른다

어, 저것 좀 봐

나비가

가던 길을 바꾸어

눈이 보이지 않는 사람과

앞서거니 뒤서거니 가고 있다

'그림 같다'. 잊을 뻔했습니다. 이 시집의 그림들이 아주 좋아서 시를 읽기 전에 한번 보고 더러 시를 읽으면서도 보고 시를 읽고 나서도 보고 했습니다. '그림 신문희' 이름조차도 그림 같은 신문희.

조영수·신문희의 좋은 동시집.

'책 보기의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 안느 델베 《까미유 끌로델》 (0) | 2022.09.14 |

|---|---|

| 유다의 그리움 (2) | 2022.09.13 |

| 시몬 드 보부아르 《노년》 (8) | 2022.09.03 |

| 에드워드 윌슨 《지구의 정복자》 (0) | 2022.07.14 |

| 왜 책읽기에 미쳐 지냈나? (0) | 2022.06.29 |