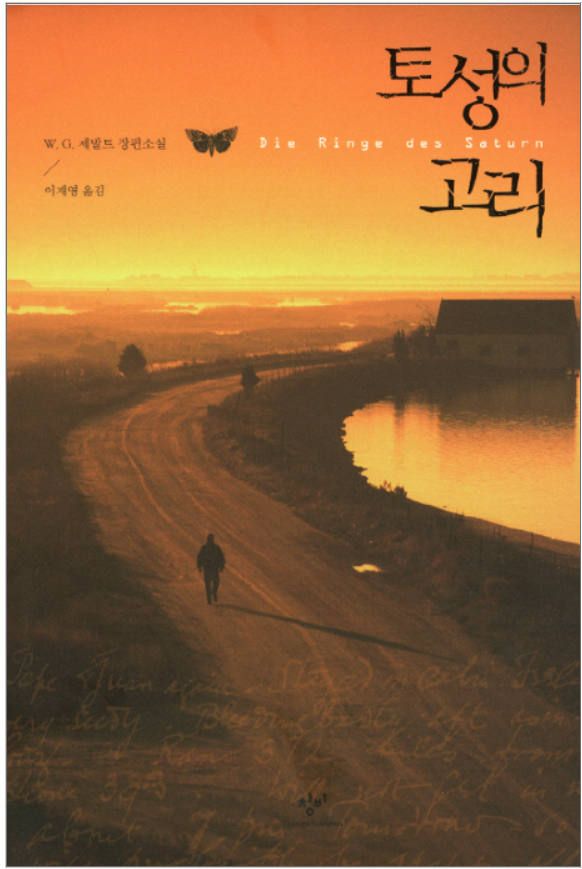

W. G. 제발트 장편소설 《토성의 고리》

이재영 옮김, 창비 2011

한여름이 거의 끝나갈 무렵이던 1992년 8월, 다소 방대한 작업을 끝낸 뒤 나는 내 안에 번져가던 공허감에서 벗어나고자 영국 동부의 써픽 카운티로 도보여행을 떠났다.(10)

이렇게 시작된다.

파괴와 고통, 희생 같은 것들로 점철되어온 역사를 슬픔으로 바라본 기록이다.

무자비한 시간의 흐름에 따라 모든 것은 죽어갔고 폐허, 파괴의 흔적만 남아 있다.

보이는 것마다 공포와 공허, 덧없음, 우울을 보여준다.

슬픔은 끝이 없다.

'토성의 고리'?

우리 모두는 우리의 유래와 희망이 미리 그려놓은 똑같은 길을 따라 차례차례 움직이는 것이기 때문에 이런 우연은 생각보다 훨씬 더 많이 일어난다고 스스로에게 이야기할수록 나는 점점 더 자주 나를 엄습하는 반복의 유령에 이성으로 맞서기가 더 힘들어진다. 사람들과 만나기만 하면 나는 과거에 이미 똑같은 사람들이 똑같은 생각을 똑같은 방식으로, 똑같은 말과 표현과 몸짓으로 말하던 것을 어디선가 보았다는 느낌을 받는다. 이때 느끼는 몸의 상태는 때로 아주 오래 지속되는, 지극히 낯선 상태와 아주 흡사한데, 심각한 출혈로 야기되는 혼미한 상태와 같으며, 방금 부지불식간에 심장마비가 스쳐지나간 사람에게 나타날 법한, 사고능력과 언어기관과 관절의 마비로까지 번질 수도 있다.(220~221)

이렇게 끝난다.

비단 상인의 아들이었으니 비단을 보는 안목이 있었을 토머스 브라운은 『널리 진실로 오인되는 견해들』의 내가 다시 찾아내지는 못한 어느 부분에서 당대의 네덜란드 습속에 대해 적고 있는데, 이에 따르면 당시 그곳에서는 망자의 집에 있는 모든 거울과 풍경이나 사람 혹은 들판의 열매가 그려진 모든 그림들을 슬픔을 표현하는, 비단으로 만든 검은 베일로 덮는 습속이 있었고, 이는 육신을 떠나는 영혼이 마지막 길을 가면서 자기 자신을 보거나 다시는 보지 못할 고향을 보고 마음이 산란해지는 것을 막기 위한 조치였다고 한다.(345)

꼭 뭘 더 알게 되는 것도 아닌데 지식인과 며칠간 지내다가 돌아온 느낌을 준다.

키워드가 필요하다면 '우수'가 적절할 것 같다.

'책 보기의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 체피 보르사치니 《엘 시스테마, 꿈을 연주하다》 EL SISTEMA (0) | 2022.03.31 |

|---|---|

| 『잃어버린 시간을 찾아서』-마주치자마자 반해버린 여자를 다시 만나게 된 것 같은 악절 (0) | 2022.03.26 |

| 사문 광덕廣德과 엄장嚴莊 (0) | 2022.03.13 |

| 교육학, 이런 교과서로 공부했더라면... (0) | 2022.03.12 |

| 가이 해리슨 《사람들이 신을 믿는 50가지 이유》 (0) | 2022.03.05 |