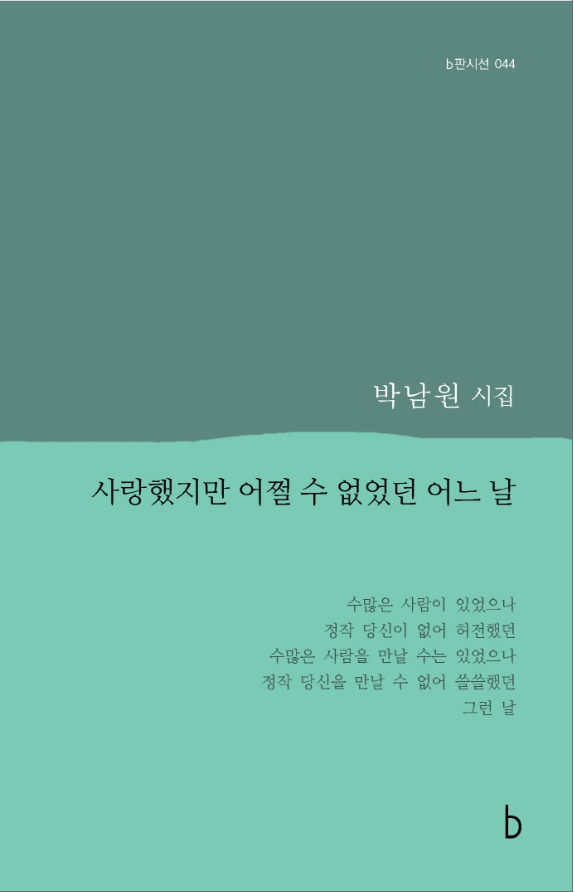

박남원 시집 《사랑했지만 어쩔 수 없었던 어느 날》

도서출판 b, 2021

거의 다 읽어 「죽림정사」「저 먼 별까지 혼자 걸어갈 테니」 두 편만 남은 걸 보자 가슴이 쿵쿵거리는 느낌이었다.

'다 읽었네'

'끝나버렸네'

'이젠 뭘 해야 하지?'

건성으로 읽는다면 몇 페이지 되지 않아서 잠깐이겠지만 모처럼 혼이 빠져 있었다. 대서사시의 막이 내리는 느낌...

저 먼 별까지 혼자 걸어갈 테니

언젠가 나 죽어 내 영별식永別式장에는

굳이 바쁘신데 오실 일 없으시네.

살아 내내 외로움으로 지내는 동안

언제부턴가 외로움에 터를 잡게 되면서

마음 편히도 그렇게 살게 되었으니

마지막 외로움도 실은 해탈로 가는 한 길목 아닌가.

나 그간 잊고 지내던 이승의 노래 한 소절

목질의 목소리로 흥얼거리며

저 먼 별까지 혼자 걸어갈 테니......

시인이 '자화상'만으로 일관하여(한때 고흐처럼) 이렇게 다짐하는데 어떻게 하겠는가?

애틋하고 안타까워서 부디 그렇게 여기지 말라고 말려보거나 '이렇게 생각하다가 세월이 또 흐르면 달리 마음먹을 수도 있겠지' 미루어 보거나 할 수도 없겠다 싶었다.

사실은 시인은 저렇게 살아가고 있어서 "저 먼 별"에 이르면 누군가가 나와서 그를 맞이하여 따듯하게 안아주며 잘했다고, 당신은 나를 전혀 성가시게 하지 않고 살다가 와서 정말 좋다고 해 줄 것 같았다.

그렇다면 누가 뭘 말리겠는가.

균열의 기억

볕 잘 드는 오후, 페인트공 몇 명이

금 간 건물의 외벽에 페인트칠을 하고 있다.

밀려든 파도가 백사장을 적시듯

점차 건물에 색이 덮여지고

흠집이 말끔히 지워진 건물은 이제 봄날처럼 화사하다.

일을 마친 다른 인부들은 다 떠나고

마지막 남아 있던 페인트공이 작업복에 묻은 얼룩들을 털어내고 있다.

이제 그마저 이곳을 떠나고 나면

건물은 금이 간 스스로의 비밀을 간직한 채

어쩌면 평생을 아무 일 없다는 듯 살아가게 될 것이다.

언젠가 그대가 무심히 버리고 떠난

내 오래된 상처의 기억처럼......

이야기는 이렇게 시작되었다. 그러다가 간간히, 차츰차츰 드러나는 시인의 모습을 확인해가게 되었고 「그 덕에 잘 있었다」를 읽을 때는 마침내 '내 그럴 줄 알았다!'는 느낌이었다.

이보다 더 어떻게 이야기할까 싶었다.

그 덕에 잘 있었다

자격증 하나 있으면 그럭저럭 먹고는 산다기에

늦은 나이에 산업인력공단의 전기 기사 자격증 하나 따서

처음엔 송파구에 있는 리클린이란 회사에 들어갔다가

공장장의 등쌀에 두 달 만에 나오고

용인 한 아파트관리소에 들어갔다가

그곳 조폭과 짜고 선수관리비 등쳐먹던 관리소장한테 밉보여서 또 쫓겨나고

거제 어느 재활병원에 들어가서는

폭우 쏟아지는 장마철 새벽 한두 시에도 마구 불러내

물난리보다는 뚱딴지같이 천장 형광등 안정기 달으라는 병원 국장 때문에 또 두 말 만에 쫓겨나고

몇 년 남짓 그렇게 쫓겨다니기만 하다가

동대문구 장안동에 있는 한 주상복합아파트에 가서는

그곳에서는 그래도 그럭저럭 오랫동안 잘 버텼다.

그곳 소장 성질머리도 지랄 같기는 똑같았어도

전임 전기안전관리자 한 명이 참다못해 때려치우고 나가면서 소장 면상에 대고

그러려면 니가 다 해 처먹어라, 개새끼 소개끼, 악다구니를 하고 나가버린 통에

나한테까지는 함부로 못 하여 한동안 그 덕에 잘 있었다.

이 시집은 절규의 모음이다. 조용해서 외면하거나 부정할 수 없을 것 같은 절규다.

그렇지만 그 내면에 세상에 대한 사랑이 한결같이 자리 잡고 있어서 좋다. 엄청나게 좋다.

당신을 사랑했지만 어쩔 수 없었던 그런 어느 날

수많은 사람이 있었으나

정작 당신이 없어 허전했던

수많은 사람을 만날 수는 있었으나

정작 당신을 만날 수 없어 쓸쓸했던

그런 날 비로소 당신이

조금 왔습니다.

당신 아닌,

실은 당신보다 더 당신이

강물 위에 노을이 되어 떠 흘렀습니다.

이 시인의 아득함이 좋다.

시인이 이 세상을 나와 함께 살아가고 있으므로 힘겨움이나 무수한 회한도 괜찮아서 이대로 기다리는 하루하루를 좋아할 수도 있을 것 같다.

이런 것 말고 또 뭐가 있을까 싶다.

'詩 읽은 이야기' 카테고리의 다른 글

| 김경미 「꽃 지는 날엔」 (0) | 2021.08.10 |

|---|---|

| 송승언 「하나코 이야기」 (0) | 2021.08.04 |

| 이원석 「미인」 (0) | 2021.07.10 |

| 류병숙 《모퉁이가 펴 주었다》 (0) | 2021.07.07 |

| 「채식주의자」 (0) | 2021.06.10 |